Determinados paisajes, el barrio histórico de la ciudad, los recuerdos infantiles…Todos ellos parecen inmutables.

Como si siempre hubieran sido iguales y mantenido idénticos a sí mismos desde siempre.

También, en otros ámbitos, en apariencia más flexibles a las variaciones en el tiempo, descubrimos que todo permanece o ha sido siempre igual. Esto es así incluso en algo tan relativamente nuevo como alguos deportes, tales como el fútbol o el baloncesto que apenas tienen poco más de cien o ciento veinte años de antiguedad.

Sin embargo, a poco que rascamos y sin necesidad de peinar canas, sabemos que no hace tanto que el tiro de tres puntos se incorporó al baloncesto y que la puntuación de los partidos en la Liga de fútbol era diferente hasta hace bien poco.

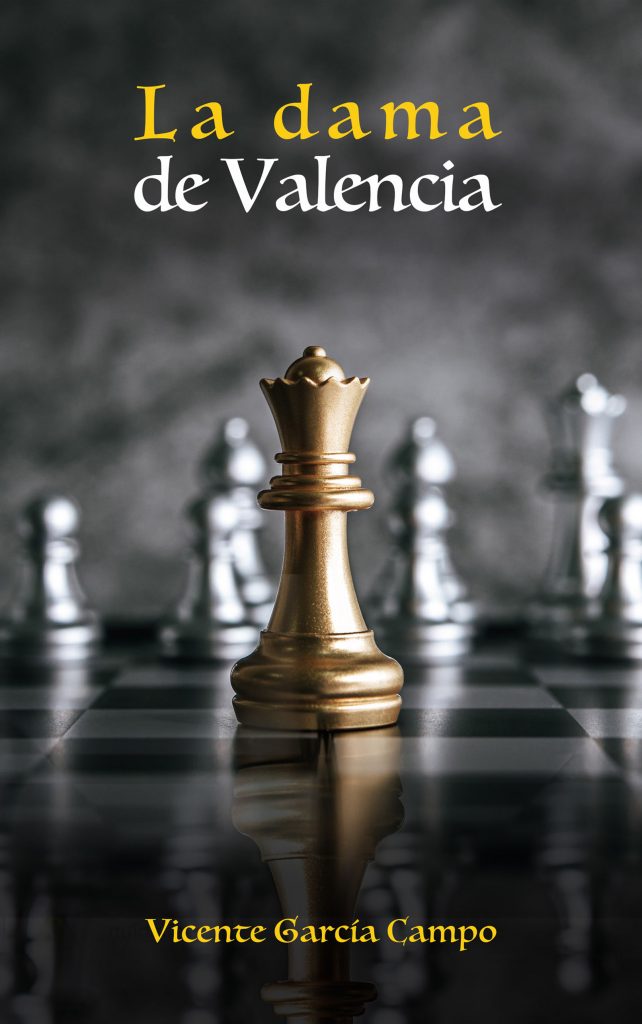

Los cambios son constantes en muchos ámbitos, pero en esta entrada quiero referirme al ajedrez. Muy posiblemente, nadie de quienes lean estas líneas recuerden un cambio sustancial en el desarrollo del juego en los movimientos de las piezas o en las diferentes figuras (blancas o negras) que configuran cada uno de los bandos que luchan sobre el tablero de sesenta y cuatro cuadrículas.

Pero, el ajedrez, como todo lo humano y lo divino, evolucionó. Y lo hizo en un proceso que corrió paralelo al de la transformación de las sociedades en que se jugó. El ajedrez es un reflejo de la vida y ello lo condicionó: las piezas se adaptaron para ser parte del cambio.

Es el caso de la DAMA.

De momento, en esta entrada, será suficiente con saber que esta figura no existió hasta finales del siglo XV, que anteriormente, en entorno árabe, tuvo el nombre de «visir» y ya, desde la época de Alfonso X el Sabio y su tratado de ajedrez se denominó «alferza».

La DAMA irrumpió en Valencia, en el último tercio del siglo XV y, probablemente, supuso una revolución silenciosa.

Ese es el meollo de la cuestión. El corazón de mi nueva novela La dama de Valencia.